名家論壇》賴祥蔚/法官的教育不能再等

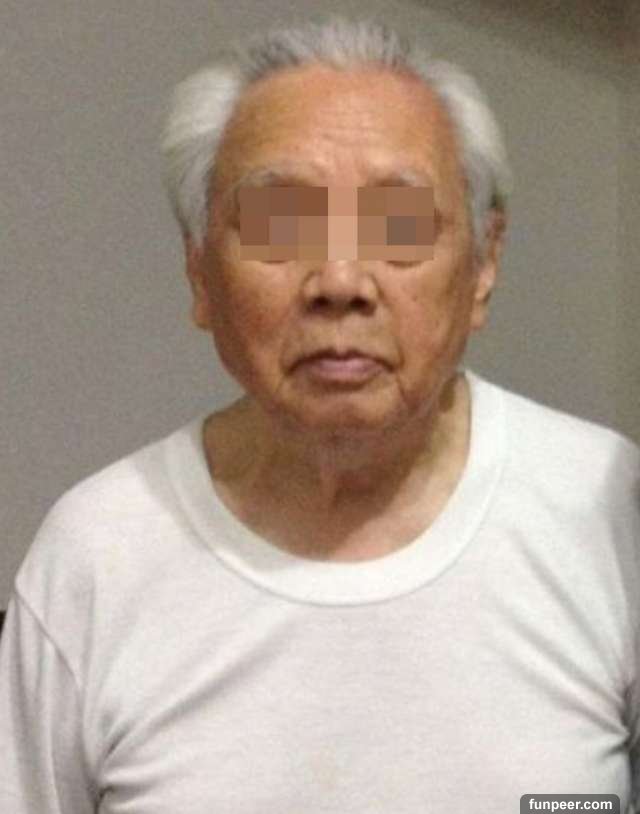

▲近年台灣不少重大兇殺命案,判決結果引發社會議論。(圖/NOWnews資料照片) 大 中 小 最近幾年,每當曾經震驚社會的重大兇殺命案有了判決結果,一定都會再次大大地震驚社會。為什麼?因為審判結果十之八九都嚴重不符社會的期望,這些兇嫌不論是預謀殺死親生父母、在路邊隨機割斷無辜小孩的頭顱、或是對弱女子先撞昏再砍下一百七十六刀,法官都能找出不判死刑的理由,這些理由主要是「可教化」,最近又多了一個「身心障礙」。很多民眾忍不住大駡這些法官都是「恐龍法官」,有些憤怒的民眾甚至會說:「希望哪天法官自己感受一下被害人家屬的感覺。」法官為什麼這麼「恐龍」?需要再教育一下嗎?又或者,法官大人根本沒錯,不懂而需要好好教育的其實是民眾?儘管司法判決跟民眾期望有強烈落差,民眾深感法官跟民意高度脫節,不少意見領袖更痛批法官才是社會亂源,許多判決根本是只保護壞人,彷彿受害人自己活該,這等於鼓勵犯罪,因此呼籲改革司法;但是司法界的改革意見,反而覺得問題出在媒體亂報,甚至主張要設法限制媒體的報導。民間司改會曾經舉行司法問題網路票選,排行第一、二名的居然分別是「偵查中的不當報導,造成輿論公審」、「媒體未確實查證做出錯誤報導,傷害司法與當事人」;最近總統府舉行司法改革國是會議,也有司法人建議要限制新聞報導。言下之意,司法如果有問題,似乎都是媒體的錯。真的是這樣嗎?台灣司法脫離民意,這是事實,別的不說,光是一些常見的司法判決用語,就有資深法官承認連自己都看不懂也不會念,而司法記者也曾表示對判決書難以理解,一般民眾就更不可能了解司法了。新聞媒體本來應該是政府與民眾之間的溝通管道,美國民主憲政也發展出「知情權」理論,強調民眾既然納稅,對政府事務當然有「知的權利」。就此而論,新聞媒體有權採訪報導,而司法機構也應善用新聞公關。可惜實情完全不是這樣。司法機構,絕對是所有政府機構裡面,對新聞媒體態度最封閉也最保守的一環,至今不太面對新聞媒體,所以民意很難透過新聞媒體教育法官,法官也不能藉由新聞媒體教育民眾。何以如此,其來有自。新聞自由的思想源自英國,早先政府、法院及國會都屬於採訪禁區,報導政府事務可能惹上煽動叛亂罪,至於報導法院或國會內容,則可能涉及藐視法庭或國會罪。如今,新聞媒體報導及批評政府及國會已經成為常態,而政府及國會也格外重視新聞公關,只剩法院對新聞媒體仍然非常保守。在不少先進國家,批評法院仍然有罪;美國民眾因為有「憲法第一修正案」對言論自由及新聞自由的保障,不受此限。台灣司法人士對於新聞報導的保留,主要是擔心影響公正審判或是侵犯受害人的隱私。果真如此,在判決之後以及保護隱私權的前提之下,法官當然應該出來面對質疑。就算法官不親自出來,法院也可以安排發言人出來回應質疑,而不是總是只有從判決摘錄的書面新聞稿。很多民眾很想教育法官,新聞媒體可以反映這些心聲;法官如果想教育民眾,也可以透過新聞媒體開示。在總統都可以選舉的民主時代,司法早該更加透明,回應民眾及新聞媒體的請教。法官的教育千萬不能再等,才能拉近司法跟民意的距離。●本文作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長賴祥蔚。●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場。●來稿或參與討論,文章歡迎寄至[email protected]

▲近年台灣不少重大兇殺命案,判決結果引發社會議論。(圖/NOWnews資料照片) 大 中 小 最近幾年,每當曾經震驚社會的重大兇殺命案有了判決結果,一定都會再次大大地震驚社會。為什麼?因為審判結果十之八九都嚴重不符社會的期望,這些兇嫌不論是預謀殺死親生父母、在路邊隨機割斷無辜小孩的頭顱、或是對弱女子先撞昏再砍下一百七十六刀,法官都能找出不判死刑的理由,這些理由主要是「可教化」,最近又多了一個「身心障礙」。很多民眾忍不住大駡這些法官都是「恐龍法官」,有些憤怒的民眾甚至會說:「希望哪天法官自己感受一下被害人家屬的感覺。」法官為什麼這麼「恐龍」?需要再教育一下嗎?又或者,法官大人根本沒錯,不懂而需要好好教育的其實是民眾?儘管司法判決跟民眾期望有強烈落差,民眾深感法官跟民意高度脫節,不少意見領袖更痛批法官才是社會亂源,許多判決根本是只保護壞人,彷彿受害人自己活該,這等於鼓勵犯罪,因此呼籲改革司法;但是司法界的改革意見,反而覺得問題出在媒體亂報,甚至主張要設法限制媒體的報導。民間司改會曾經舉行司法問題網路票選,排行第一、二名的居然分別是「偵查中的不當報導,造成輿論公審」、「媒體未確實查證做出錯誤報導,傷害司法與當事人」;最近總統府舉行司法改革國是會議,也有司法人建議要限制新聞報導。言下之意,司法如果有問題,似乎都是媒體的錯。真的是這樣嗎?台灣司法脫離民意,這是事實,別的不說,光是一些常見的司法判決用語,就有資深法官承認連自己都看不懂也不會念,而司法記者也曾表示對判決書難以理解,一般民眾就更不可能了解司法了。新聞媒體本來應該是政府與民眾之間的溝通管道,美國民主憲政也發展出「知情權」理論,強調民眾既然納稅,對政府事務當然有「知的權利」。就此而論,新聞媒體有權採訪報導,而司法機構也應善用新聞公關。可惜實情完全不是這樣。司法機構,絕對是所有政府機構裡面,對新聞媒體態度最封閉也最保守的一環,至今不太面對新聞媒體,所以民意很難透過新聞媒體教育法官,法官也不能藉由新聞媒體教育民眾。何以如此,其來有自。新聞自由的思想源自英國,早先政府、法院及國會都屬於採訪禁區,報導政府事務可能惹上煽動叛亂罪,至於報導法院或國會內容,則可能涉及藐視法庭或國會罪。如今,新聞媒體報導及批評政府及國會已經成為常態,而政府及國會也格外重視新聞公關,只剩法院對新聞媒體仍然非常保守。在不少先進國家,批評法院仍然有罪;美國民眾因為有「憲法第一修正案」對言論自由及新聞自由的保障,不受此限。台灣司法人士對於新聞報導的保留,主要是擔心影響公正審判或是侵犯受害人的隱私。果真如此,在判決之後以及保護隱私權的前提之下,法官當然應該出來面對質疑。就算法官不親自出來,法院也可以安排發言人出來回應質疑,而不是總是只有從判決摘錄的書面新聞稿。很多民眾很想教育法官,新聞媒體可以反映這些心聲;法官如果想教育民眾,也可以透過新聞媒體開示。在總統都可以選舉的民主時代,司法早該更加透明,回應民眾及新聞媒體的請教。法官的教育千萬不能再等,才能拉近司法跟民意的距離。●本文作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長賴祥蔚。●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場。●來稿或參與討論,文章歡迎寄至[email protected][圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

18+火辣辣