這種病是「老年人頭號殺手」!若出現「4種疼痛」最好及時就診 是身體發出求救信號

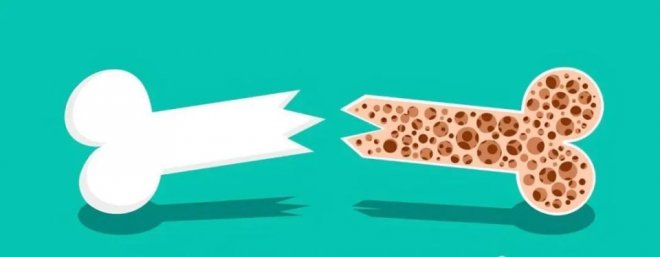

提到骨質疏鬆,大家常把它和骨折、「縮個兒」等情況聯繫起來,很少人知道這種病還會引發各種疼痛。![]()

4種疼痛提示骨質疏鬆

患骨質疏鬆的人群,在身高明顯變矮前,全身上下就已經開始通過疼痛「預警」了。

骨科主任醫師李熙雷表示,臨床中有不少患者因疼痛前來就診,但很難讓人想到骨質疏鬆。

半夜痛

骨質疏鬆常伴有骨骼系統畸形,會引發疼痛,常發生於後半夜或凌晨,難以確定具體位置。對於無法查明原因的全身痛,臨床常建議進行骨密度相關檢查。

腰背痛

老年骨質疏鬆症患者的骨結構會發生明顯病變,即使是輕微外力就可能引發損傷,尤其是負重較大的腰背部、活動較多的肩頸部,是患者經常疼痛的部位,活動時會加重。

![]()

但以腰背痛為主要表現的骨質疏鬆,容易與腰背肌筋膜炎、腰椎間盤突出症、腰椎管狹窄症等混淆,需要仔細鑒別。

翻身痛

骨質「鬆散」後,骨骼形狀可發生細微改變,周圍肌肉難免會受影響,引發疼痛。這種痛多與體位相關,比如翻身、起坐時疼痛或某種體位下靜息痛。

急性痛

當老年骨質疏鬆患者發生骨折時,相應部位會出現急性重度疼痛,比如胸腰段椎體壓縮性骨折,可引發胸腰骶部或臀部疼痛,在翻身時加重,要引起重視,儘快就醫。

臨床干預一般分3步

李熙雷表示,中老年人群一旦出現上述任意一種疼痛,最好及時就診,通過體格檢查、骨密度檢查及其他相關影像學和實驗室檢查,查看骨質疏鬆嚴重程度。確診後,臨床干預一般分為3步。

1生活治療

日常注意均衡膳食,加強營養,戒煙限酒,避免過量飲用咖啡及碳酸飲料。

遵醫囑,補充鈣劑和維生素D,減少使用影響骨代謝的藥物,比如糖皮質激素、苯妥英鈉等。

保證規律運動,避免跌倒,不要久站久坐,一旦出現劇烈疼痛,需卧床休息。

在戶外行走時,盡量將手、手臂、腳、背部等其中一部分皮膚暴露在陽光下,接受紫外線,促進維生素D的合成,可有效防控骨松。

![]()

2抗骨松治療

患者可在醫生指導下應用降鈣素、雙膦酸鹽等抗骨質疏鬆藥物,如果骨密度升高了,急慢性疼痛也會有所緩解。

此外,微創介入手術以及針刺、物理療法等也有助改善疼痛癥狀;非甾體消炎鎮痛葯可用於緩解各種輕中度骨質疏鬆性疼痛。

相較於男性,女性由於絕經後激素水平下降,骨質疏鬆往往更嚴重,可能需要使用「更高級」的藥物,比如鹽酸雷洛昔芬片、甲狀旁腺激素類似物。

3運動治療

骨骼長時間接受外部壓力,就會增大骨密度和堅硬程度。運動不僅有助增加骨密度,還可改善肌肉力量和平衡能力。

最簡單的運動方式是走路,老年人可選擇適當負重,但需量力而行;力量訓練也可給予骨骼縱向刺激,從而提高骨密度,但需從小重量開始逐步增加,循序漸進。

![]()

需要提醒的是,骨質疏鬆較嚴重的患者早期運動時,最好在家屬陪同或攙扶下進行,以免發生意外。

不同年齡段各有「養骨重點」

骨健康貫穿了人的一生,骨骼會隨著年齡悄悄發生變化,每個年齡段的養護各有側重點。

20歲前

避免不良姿勢

成年人90%以上的骨量是在青春期結束前積累的,脊柱側彎是最易出現的一個問題,可表現出明顯的脊柱、體態變形。

此階段要保證充足的睡眠、營養和積極的體育鍛煉,學習期間注意杜絕不良姿勢。

20~40歲

減少骨量流失

這一階段,骨骼生長發育達到頂峰期,要警惕由不良習慣導致的頸肩、腰椎類疾病。曬太陽、適度運動、注意補鈣,是保持骨骼健康、減少骨量流失的關鍵。

40~60歲

重視定期篩查

隨著年齡增加,骨量開始逐漸丟失,骨骼也慢慢「變脆」,更容易出現骨質疏鬆,甚至發生骨折。

![]()

除了繼續注意骨骼的保健、養成良好生活習慣外,還需重視骨質疏鬆的篩查,定期體檢。

60歲後

注意預防跌倒

由於骨骼的退行性變化,跌倒成為老年人「頭號殺手」。因此,老年人要預防跌倒,避免高衝擊(高處跳躍、碰撞)、過度旋轉(轉腰)、仰卧起坐等動作,運動中若有明顯疼痛或不適,應及時終止並就醫。

文章參考:騰訊

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

4種疼痛提示骨質疏鬆

患骨質疏鬆的人群,在身高明顯變矮前,全身上下就已經開始通過疼痛「預警」了。

骨科主任醫師李熙雷表示,臨床中有不少患者因疼痛前來就診,但很難讓人想到骨質疏鬆。

半夜痛

骨質疏鬆常伴有骨骼系統畸形,會引發疼痛,常發生於後半夜或凌晨,難以確定具體位置。對於無法查明原因的全身痛,臨床常建議進行骨密度相關檢查。

腰背痛

老年骨質疏鬆症患者的骨結構會發生明顯病變,即使是輕微外力就可能引發損傷,尤其是負重較大的腰背部、活動較多的肩頸部,是患者經常疼痛的部位,活動時會加重。

但以腰背痛為主要表現的骨質疏鬆,容易與腰背肌筋膜炎、腰椎間盤突出症、腰椎管狹窄症等混淆,需要仔細鑒別。

翻身痛

骨質「鬆散」後,骨骼形狀可發生細微改變,周圍肌肉難免會受影響,引發疼痛。這種痛多與體位相關,比如翻身、起坐時疼痛或某種體位下靜息痛。

急性痛

當老年骨質疏鬆患者發生骨折時,相應部位會出現急性重度疼痛,比如胸腰段椎體壓縮性骨折,可引發胸腰骶部或臀部疼痛,在翻身時加重,要引起重視,儘快就醫。

臨床干預一般分3步

李熙雷表示,中老年人群一旦出現上述任意一種疼痛,最好及時就診,通過體格檢查、骨密度檢查及其他相關影像學和實驗室檢查,查看骨質疏鬆嚴重程度。確診後,臨床干預一般分為3步。

1生活治療

日常注意均衡膳食,加強營養,戒煙限酒,避免過量飲用咖啡及碳酸飲料。

遵醫囑,補充鈣劑和維生素D,減少使用影響骨代謝的藥物,比如糖皮質激素、苯妥英鈉等。

保證規律運動,避免跌倒,不要久站久坐,一旦出現劇烈疼痛,需卧床休息。

在戶外行走時,盡量將手、手臂、腳、背部等其中一部分皮膚暴露在陽光下,接受紫外線,促進維生素D的合成,可有效防控骨松。

2抗骨松治療

患者可在醫生指導下應用降鈣素、雙膦酸鹽等抗骨質疏鬆藥物,如果骨密度升高了,急慢性疼痛也會有所緩解。

此外,微創介入手術以及針刺、物理療法等也有助改善疼痛癥狀;非甾體消炎鎮痛葯可用於緩解各種輕中度骨質疏鬆性疼痛。

相較於男性,女性由於絕經後激素水平下降,骨質疏鬆往往更嚴重,可能需要使用「更高級」的藥物,比如鹽酸雷洛昔芬片、甲狀旁腺激素類似物。

3運動治療

骨骼長時間接受外部壓力,就會增大骨密度和堅硬程度。運動不僅有助增加骨密度,還可改善肌肉力量和平衡能力。

最簡單的運動方式是走路,老年人可選擇適當負重,但需量力而行;力量訓練也可給予骨骼縱向刺激,從而提高骨密度,但需從小重量開始逐步增加,循序漸進。

需要提醒的是,骨質疏鬆較嚴重的患者早期運動時,最好在家屬陪同或攙扶下進行,以免發生意外。

不同年齡段各有「養骨重點」

骨健康貫穿了人的一生,骨骼會隨著年齡悄悄發生變化,每個年齡段的養護各有側重點。

20歲前

避免不良姿勢

成年人90%以上的骨量是在青春期結束前積累的,脊柱側彎是最易出現的一個問題,可表現出明顯的脊柱、體態變形。

此階段要保證充足的睡眠、營養和積極的體育鍛煉,學習期間注意杜絕不良姿勢。

20~40歲

減少骨量流失

這一階段,骨骼生長發育達到頂峰期,要警惕由不良習慣導致的頸肩、腰椎類疾病。曬太陽、適度運動、注意補鈣,是保持骨骼健康、減少骨量流失的關鍵。

40~60歲

重視定期篩查

隨著年齡增加,骨量開始逐漸丟失,骨骼也慢慢「變脆」,更容易出現骨質疏鬆,甚至發生骨折。

除了繼續注意骨骼的保健、養成良好生活習慣外,還需重視骨質疏鬆的篩查,定期體檢。

60歲後

注意預防跌倒

由於骨骼的退行性變化,跌倒成為老年人「頭號殺手」。因此,老年人要預防跌倒,避免高衝擊(高處跳躍、碰撞)、過度旋轉(轉腰)、仰卧起坐等動作,運動中若有明顯疼痛或不適,應及時終止並就醫。

文章參考:騰訊

[圖擷取自網路,如有疑問請私訊]

|

本篇 |

不想錯過? 請追蹤FB專頁! |

| 喜歡這篇嗎?快分享吧! |

相關文章

健康飲食情報站